番号没了,与青春作别,撤编固然是一件充满伤感与怀念的事,但对于很多人来说,这也意味着人生新的转机。

特约撰稿 郑宇钧

2018年8月,湖北孝感,空寂许久的排练厅热闹起来。空降兵部队战神演出队的队员们从各处赶来老营房,为即将退伍的战友送别。

“谁都不许煽情,谁都不许流泪。”召集者郑金凤回忆,此前一天,她这样在微信群里跟大家定下规矩,她是战神演出队最后一任教导员。

叫来外卖,队员们盘腿坐在木地板上。昔日,他们在这个排练厅拉筋、踢腿、腾跃,如今,代替脚尖撞击地面的“咚咚”声的,是最后一次聚餐的碰杯声。即将各奔东西的他们,放肆地说笑、尽情地疯闹,把生活中、排练场、舞台上的糗事一一抖搂出来。

演出队最不缺才艺,昏黄的灯光里,大伙儿轮流表演小节目,逗得一手拿鸭脖、一手捧着饮料的郑金凤笑得前仰后翻。这让她想起那些在连队、在训练场巡演的时光:场地条件简陋,跳广场舞用的移动小音箱,是仅有的演出设备,大巴车上拉紧帘子,男女兵轮流上车换演出服......这样的日子,她过了21年。

诞生于中国军队建军时期的文工团,见证了这支军队从弱小到强大的全历程。但它的历史使命渐渐望到了头,争议之下,每次裁军改革的政策出台,文工团都会被舆论推到风口浪尖。2013年,原总政宣传部艺术局和总政干部部联合下发军令,对军队文艺单位人员私自商演走穴、军纪散漫、丑闻炒作缠身等现象,作出12条限制,要求文艺兵令行禁止。“深度和广度都前所未有”的一场军队文工团改革,在这一年拉开序幕。两年后,2015年9月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在“九三”阅兵式上宣布:中国将裁减军队员额30万;自那时起,郑金凤和战友们就清楚,作为非战斗力量,部队文艺团体将成为首先被裁减的对象。

撤编命令在2017年10月突然而至,郑金凤也只提前两天知情,演出队甚至来不及进行最后一场演出。近一年之后,这场漫长的告别已接近尾声,演出队的第一批战友即将进入退伍程序。聚会进行到晚上八点多,演出队两位骨干向她报告:教导员,我们得回连队参加晚点名了。撤编后,干部原地待命,战士则回到基层连队,每晚九时,准时点名。最后的相聚,戛然而止。

一个多月后,2018年9月17日,与40名同时转业的干部一起,郑金凤中校最后一次向八一军旗举起右手。部队留给她最后的纪念,是一个印有空降兵标志的水杯,和一支印有她名字的钢笔。

撤编固然让人伤感与怀念,但对于很多人来说,撤编也意味着新的转机。原南部战区陆军战士杂技团和西部战区陆军战旗杂技团的一班战友,从山沟里的贵州小县城,辗转海滨城市大连,终于站稳脚跟;原东部战区陆军前线文工团副团长郭广平,成立工作室,开辟了另一份与部队与文艺都关联的事业;而对于在巅峰时期不得不与文工团解约的国内首支军旅偶像组合“一排一班”,文工团的撤编,为他们提供了复出的可能......

走出体制

看着熟悉的“广州军区战士杂技团”(下文简称“战杂”)白底黑字门牌被抬入仓库,伤感之余,张权却也豁然开朗。那是2016年2月,原七大军区番号撤销,取而代之的是五大战区,“撤编”成了文艺兵间私聊的高频词。

不同于一些战友对前途的惴惴不安,张权很快就作出转业的决定。“换种活法,去看看另外一番世界”。他甚至觉得,这使他实现更大的理想有了可能,“如果在部队,我这辈子都做不成太阳马戏团的事”。

在中国创办一个像太阳马戏团的团体,是张权为自己立下的新目标。那是实际上发展最快、收益最高、最受欢迎的文艺团体,“当时战友都说我吹牛,异想天开”。

在战杂时,身为教师队长的张权就挺特别。“不喜欢按部就班”的他,自己开发新节目、物色新搭档,不走团里的流程制作道具,而是自掏腰包做道具,“图的是可以自由地做些事”。

转业后,张权本被安置到公安部门,但他无法摆脱“做一个太阳马戏团”的梦想,还是辞去编制,选择了创业。

跟随张权的,还有战杂的“台柱子”李童,粉丝给他贴的标签是“完美的男体艺术”“身材华丽丽”。杂技界本偏爱矮身材,这有利于腾空翻转等高难度动作的重心控制。 但李童偏偏打破了这个封印,身高达1米90。李童19岁时就登上过《天天向上》,在部队杂技演员中,他是名头最响的一个。

李童对张权就像亲兄弟一样。得知张权交了转业报告,李童就下决心要跟着张权干。他曾立过两次二等功,但由于军龄不够,为了能追随张权,李童放弃干部身份,按战士复员,一切关系打回原籍。当时,他只想着要和战友共进退,不知道创业还要面对那么多的波折。

原前线文工团编剧张燕燕的想法不同。她本期待,哪怕“高职低配”,也要争取留在部队。2013年她从空政文工团调到前线文工团时,很多人劝她“出京容易进京难”。 当时,关于各军区文工团将解散的小道消息不绝于耳,可她还是选择了回南京、去“前线”。“前线”对她有特殊的召唤力,既因为回到南京,她可以回到家人身边;也因为,那是她少时梦开始的地方。

从歌手转型编剧,张燕燕首次“触电”参演的《DA师》是一个楔子,那时她刚刚提干,没想到自己后来会走上编剧的道路,但自此打上深深的“前线”烙印。后来,已调入空军某科研单位的她,又以宣传统筹、文学编辑等身份,走进“前线制造”的《我是特种兵》等剧目。她因此一心想调回“前线”,不料却进了她“原本想都不敢想”的空军政治部电视艺术中心。空军十年,张燕燕完成了《奠基者》等本职任务之外,也陆续参与陆军序列的“前线”团队的创作, 从《我是特种兵》第一部时的“文学编辑”,到《特种兵之火凤凰》时的合作编剧,刻画的都是陆军部队朴素、向上又充满挑战与勇气的生活,她曾遇到不少女特种兵,是受“火凤凰”一片激励参军。这些和“前线”有关的创作都被她归在一个叫“回家的路”的文件夹里,“前线”,成了她向往的归属。

3年后,从没向组织打过转业报告的张燕燕,被通知转业。她没想到,自己被动到失去了选择的可能,只有被“安排转业”一条路可走。“我多希望有一个选项,是让我们可以回到基层部队,去继续为部队文化工作发热。”转业前的摸底谈话时,张燕燕直言。她认为,军装是融入血脉的另一层皮肤,他们这些从一级作战部队基层成长起来的文艺战士,是不会拒绝“回到兵中去”的,她难忘基层官兵那“红红的脸庞”和“憨憨的笑容”。

1996年10月,张燕燕在福建漳州参加军庆演出,表演相声《军史迷》/ 受访者供图

转业前的最后一个“八一”,从歌手到编剧,经历了从陆军到空军、又回陆军的22年军旅生涯后,张燕燕回到她军旅生涯的起点。2016年8月1日,她去漳州慰问老部队, 又一次唱起军旅生涯最爱的《边关军魂》。1995年她第一 次登上这个舞台时,还是一名列兵,唱的正是同一首歌。更早前,她自己也是因听了毛阿敏演唱、前线文工团创作的这首歌,在16岁时放弃大学、从戎当兵。

2014年2月,张燕燕重回福建老部队采访 / 受访者供图

转业那一年的8月,替代贝雷帽的新式夏帽发放时,没有她的;升级换发新的军人证件时,没有人通知她登记录入;第一次、也是最后一次穿上军礼服参加转业仪式,每一点儿的变化,都让她失落几分......经年累月,她才能坦然说 出“我转业了”,接受了“再没有组织”的现实。

2018年9月,靴子落下,她之前工作过的空政文工团,也随前线文工团一同谢幕。

原东部战区前线文工团副团长郭广平大校,也和张燕燕等五十多名战友一起转业。2016年9月,在东部战区陆军首次转业干部退役仪式后,战友给他拍了张照片,他一身军礼服,挂着“光荣转业”的大红条幅,敬最后一个军礼。

为了起到带头作用,郭广平是前线文工团最先转业的团领导。“转业后,他就成了‘个体户’,只能靠自己的演技和实力发展。”郭广平身边的一位战友评价道,“在文工团时,手里有‘无形资产’,瞄准他资源、主动想合作的人很多,但这些优势,随着转业,都消失了。”

两年后,2018年9月30日,前线文工团摘牌。那一天,在江苏卫视的一档节目里,他朗读了描写粟裕的作品《总攻前夜》。他曾于2010年7月主演建党九十周年献礼剧《粟裕大将》,也是在这两年里,他先后担任文工团话剧队队长、文工团副团长。

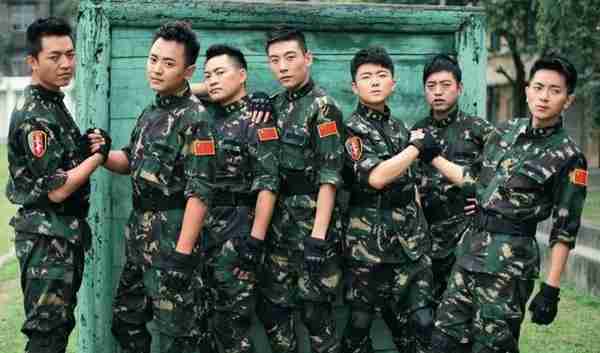

军营偶像团体“一排一班”的解散,则更早一些。“一排一班”组合成立于2010年12月,七人中有三名彝族、一名藏族、三名汉族。6位是战旗文工团的签约演员,班长王金鑫则是从部队中海选出来的现役士兵。

部队里的文艺兵分三种:军官、战士、签约演员。“签约演员”是非现役,享受的待遇较低,但依然吸引了很多年 轻人,一是因为文工团的级别高、水平普遍较高;二是“签约演员”仍有机会“转正”。“一排一班”中,张鑫为了能够 加入,放弃了原来在重庆歌舞团的高薪;黎奇则为了签约,退出了刚在“快乐大本营”出道的偶像组合A-ONE。最终,经过11进6的竞争淘汰,他们成就了一个新的团体。

2019湖南卫视华人春晚,战士红星艺术团等表演杂技《齐天》, 饰演齐天大圣者为李童 / 受访者供图

7个大男孩,穿着背心、迷彩裤,戴着黑色手套,把军中常见的正步、军姿、军体拳,改编成掺杂着杰克逊太空步味道的街舞,青春帅气,活力四射,全军找不到第二支这样的组合。

那段日子让人目眩神迷。2013年12月,他们在成都开了第一次系列演唱会;同月8日,拥有了第一个Fans团;2014年1月,他们取得“我要上春晚”全国总决赛第一名,虽然最终没能登上春晚舞台,但他们的前途一片光明,全国 巡演、出专辑都在筹划中,“快乐大本营”、“天天向上”等 综艺栏目向他们发出了邀请函,采访和邀约蜂拥而来。

“那是我们最好的上升期,”张鑫回忆,但由于身在部队,他们不得不拒绝许多邀约。

除了完成组合表演与部队慰问任务外,七个人也有各自不同的发展方向。三位彝族队员有时会以“彝组合”的身份亮相。张鑫有时也以独唱演员的身份参加演出,表演系出身的藏族演员格桑,接拍过影视剧,如2013年的《等风来》。

但在文工团改革后,签约演员群体最先受到冲击,2014年,“一排一班”组合宣布解散。

解散后,张鑫受成都一家部队医院邀请,负责文化宣传工作。作为歌手,他在全军频频拿奖,重上央视舞台,还在医院导演了多台晚会,深受认可;彝族小伙子奥嘉,则回老家乐山市峨边文化馆工作,在本地电视台艺术选秀节目任导演兼音乐导师;藏族小伙子格桑近两年没接戏,在家族企业当起了品牌经理,过上了朝九晚五的生活;擅长舞蹈和服装设计的黎奇,做起了“佛牌”生意,隔三差五就去 泰国“跑庙”,音乐梦也不曾放弃,他依旧会半年自费出首新歌,“虽然不知道会有多少人听到”;只有彝族小伙子吉胡阿力,还在成为创作型民谣歌手的路上努力着。他的哥哥吉胡阿川开了家工作室。2018年底投资监制的一台本土彝族音乐剧,就由吉胡阿力担纲男主角。

从小县城开始的大征程

2017年2月,在贵州普定,一个不起眼的县城,一个不知名的杂技团成立了。

下定决心转业的张权,本来只想着,拉上十来个关系好的战友,组成一个小分队,能够演一台小晚会,就可以了。没想到,很快就碰到了投资人,开张就是几十人规模, 张权被任命为团长,杂技团计划依托一个庞大的旅游综合体,做驻点表演。

此时张权发现,仅依靠他在战杂的战友已经不够了。他把眼光放在了427公里外的昆明,那是战旗杂技团的驻地——战旗杂技团也面临撤编,人心思动。

张权与李金明、李童与历锦艳,两对组合亮相印尼亚运会闭幕式 图/视觉中国

原战旗杂技团演员队队长帅玺,就这样结识了张权。帅玺自小离家,在战旗杂技团摸爬滚打快30年。2016年,对撤编和杂技都有些心灰意冷的帅玺,打了转业报告。抱着随便干点什么都行的想法,他注册了滴滴,在昆明大街上 当起了网约车司机。“这工作蛮好,想干活就干,不想干活就在家睡觉,自己给自己当老板”。

直到战友游说他:贵州有个杂技团在招人,是一群转业军队杂技团演员创办的。他和张权见了一面,张权劝他: 你自己不差钱。可你带过的人呢?他们都还得谋生。我们要把平台建好,能让以前带过的兵、这些弟弟妹妹都好起来。他们年龄还小,我们为何不拉他们一把?

张权的劝说击中了帅玺对战友们的责任感,也让他重燃对杂技的热情。“你想得太大了、太疯狂了,我不知道跟你能不能做得成”,帅玺对张权说,“但我愿意跟你一起疯。”还单身的帅玺甚至想到,以后跟儿女说自己36岁以后天天都很安逸,“多没面子”。

张权原来的搭档李金明,转业后做了微商,卖卖面膜、护肤、彩妆;技巧演员甘海遥,在战旗杂技团练了16年后,转业后本想找一份高收入工作,稳定地生活;曾从沈阳军区前进杂技团按战士复员身份退役的军官孟雷,又传奇地加入战杂,二次入伍,转业后,他在一家私企做市场经理。可在张权的劝说下,他们都加入了进来。“有的上过春晚,有的拿过世界大奖,都是部队杂技团的血脉,我们有责任,把这些人都给弄回来,”张权说,“他们也有这种情怀,延续老部队的番号。”

就在队伍一步步壮大时,驻场演出却迟迟无法推进。没有演出,意味着大部分团员收入有限,也让大家感到失去自我价值。协调多次无果后,张权再次做出决定:离开这个他一手创建的团。 再度四处联络投资人,进展缓慢,张权甚至做好了把队伍拉回老家,卖房苦撑的准备。就在即将山穷水尽的时候,他想到求助“老首长”:原广州军区政治部副主任徐昕民少将。

“首长说:你们这一帮人,既没有官二代,也没有富二 代,都是苦孩子,虽然离开了部队,但也得把部队的一些作品、创作理念延续下去,尤其是部队的优良传统和敢打硬仗的作风。”张权回忆。

“老首长”开始帮忙牵线投资人,联络有关部门,甚至参与首演策划。张权十分感慨,“他没有工资,没拿过我们一针一线,无论是过去还是现在。对我们这些他带过的兵,他都在默默地帮我们找出路。他是艺术团创建的幕后功臣,对我们有知遇之恩。”

“一排一班”组合 / 受访者供图

几番奔波,终于找到了对张权和这支团队看好的投资人。本来,投资人希望把艺术团安在北京,可权衡利弊后,艺术团最终落户大连,那是投资人的基地,“能提供力度更大的支持”。

2018年6月,在大连景耀集团的努力下,“战士红星艺术团”正式落户大连,并完成了工商注册。大多数团员随张权从贵州来到大连,还有所扩张。原来贵州全团63人,如今艺术团成员达到了80人。

之所以不叫“杂技团”,而叫“艺术团”,是因为张权期待,未来团里不只有杂技,还能够吸纳舞蹈、体操、武术等更多门类的艺术形式;而保留了“红星”“战士”等军队符号,则提醒着他们,身上的军旅烙印、番号,不曾忘却。

工商注册信息显示,战士红星艺术团(汪清)有限公司 成立于2018年6月22日,由景一影业(北京)有限公司出资70%成立。对同年10月成立的战士红星艺术团(大连)有限公司,享有100%的股权。

“到大连来,前途是未知的,来之前我没提过任何薪资待遇,是因为我相信只要团队好,团长就能给我最好。”甘海遥说。

“他要是留在贵州的话,就是演出队队长,不仅离家近,肯定薪水比现在要高。”张权说,这就叫同甘共苦,“创业之初是最难的时候,可能有时候工资半个月、一个月发不下来,需要大家的理解”。

帅玺也来到了大连。这个决定蛮艰难。当初他愿意从云南去贵州,原因之一是这个孝子是贵州人,方便照顾老家的父亲,“父亲心脏不太好,我来大连前,他刚做了手术”。

张权对此非常感激,“他跟着我走,风险更大,如果我们在大连失败了,他可能连回贵州的后路都没有了。如果不跟我走,他在老杂技团,还可以当团长。”

变化

安家落户后,张权继续往投资人办公室跑,以争取更多的投入。投资方是一家金融公司,这是他们首次开拓文化产业,对投资回报期待得很高,而文化产业的见效却受诸多因素影响,张权时时感受着这压力。

但他还是反复劝说,“一定要把人才用高工资留下来,这不是提高成本,而是节省成本。如果流失率高了,新人还得从头培养,付出的时间成本,难以量计。”目前,战士红星艺术团没有驻点演出,但演员们拿到的收入,不亚 于秀场水平。

大家也都积极为艺术团的发展出谋划策。张权曾期待创办中国的“太阳马戏团”,而战旗杂技团曾与太阳马戏团有十年的合作史,帅玺在战旗时,几乎经历了合作全程,参与过两家联合推出的主题晚会《龙狮》。这场晚会曾获美国电视艺术最高奖“艾美奖”导演、演出、服装3项大奖。

帅玺想把太阳马戏团的经验移植到战士红星艺术团上。他总结说,太阳马戏团给演员的演出费是全世界最高的,但太阳马戏团的收入,却不只靠票房,还有赖于一套完整的衍生品开发制度。他建议,战士红星艺术团也要着手筹备一系列演出周边,为演出增值。这个建议与张权一拍即合。

“台柱子”李童也承担了更多重任。以前在战杂,作为主要演员,除了业务,李童其他事都不用管。但现在跟张权创业,情况不一样了。他帮忙装台、抬道具,甚至帮其他人伴舞。“对他这种名气的人,不做大腕儿,愿意为人伴舞、当绿叶,是很不容易的。”张权说。

2013央视春晚,张权与队友表演杂技《冰与火》 图/视觉中国

李童如今把重点放在培养接班人上。他回忆说,过去的说法是“教会徒弟,饿死师傅”,但那是因为,在体制内的演出机会有限,如今是自己拉起一个班子,如要同时进行多场演出,人才的培养就变得关键起来。张权的憧憬是,以后战士红星艺术团至少有三支队伍,一支负责国家任务,一支负责国外巡演,一支驻守本地秀场。如此一来,同样的节目,就得应对不同的演出场合,如果主要演员没有接班人,团队扩张从何谈起?

“再说了,早晚你也会有干不动的那一天,到那时,你还能当教练,教人也是一种技能。”张权这么对李童说。李童也听进去了,“不能让自己成为团队扩张的瓶颈”。

甘海遥比以前更拼命了。如今,这个战士红星艺术团演出队副队长,因2019年春晚,尝到了成名的滋味。在战旗杂技团时,他从没有被系统地编排过节目,更多是一个人苦练技术。为了包装他,战士红星艺术团请来编导,为他编排表演元素,天天上舞蹈课。再加上英俊的面孔,甘海遥有了 点名气。张权介绍说,湖南卫视已经表示出对甘海遥的兴趣,计划与他合作一档综艺节目。

2018年印尼亚运会闭幕式,是战士红星艺术团的开头炮。张权与李金明、李童与历锦艳,两对组合代表中国,参演闭幕式上的“杭州八分钟”。

表演结束后,张权在后台遇到了马云,马云问一脸油彩的张权,平时你们在哪干?张权便抓紧机会自我推销。他对此有强烈的对比感:过去在部队,组织纪律不崇尚突出个人的行为,背靠部队这棵大树,他也缺乏自我表达的动力,参与过一次《艺术人生》的录制后,张权不得不婉拒了一系列电 视节目的邀约。但现在,“我得积极推销自己”。

为了更好地为自己和艺术团PR,张权和妻子孙艺娜都注册了抖音号。张权的抖音号,已获得588万点赞,有31.8万粉丝。孙艺娜的抖音号,也有了8.8万粉丝。刚过去的3月,张权发布了一则小哥翻圈的抖音,获得3990万点击量,247万点赞数,“接近于每个辽宁人都看过”,也为张权吸粉3万。小哥的高颜值成了吸粉利器,酷似彭于晏的李双富被推到前台,富有网感的表达,李双富的帅气自拍照,背后是张权一步步借互联网营销推广团体的努力。

更有趣的变化是不同来源的演员之间的关系。撤编前,战士和战旗两家杂技团是业内顶尖的两支团队,很多时候相互竞争。原来,让张权一举成名的2013年春晚,本来定下的杂技节目是战旗杂技团的“灯上芭蕾”,但在评审 中被毙了,这才使张权的“冰与火”获得了机会。

但如今,两支团队融合在了一起。战士红星艺术团中,有2/3的干部是原战旗官兵,而不是张权的老部队战杂。一位来看望团队的老首长极为赞赏地评价,“部队合编,往往还要照顾山头,而你们是‘五湖四海皆兄弟’,能力说了算, 大家不争不抢。”

张权十分注意团队内部的公平。每当有新节目出炉,都要接受艺术团评委组的考核定级。定为一类节目,可以代表艺术团去重大演出,二类节目,可以在一些小场合练练手;三类节目,还达不到登台标准。绝不会因为过去的“山头”,有任何偏向。

评委组在节目定级时会格外“鸡蛋里挑骨头”,张权自己的节目也不例外。2019年2月,战士红星艺术团受中央统战部邀请,参加赴日本、缅甸、印尼的慰侨访演,名额有限,只能去三个人,但得表演两个节目。张权和妻子孙艺娜排练的“力与美”,在定级时只评了三类节目,没达到登台标准,不能演出,“我是团长,我也要遵守团规,不精不登台。”

张权现在“最大的应酬”,就是和团员一起谈业务。无关的饭局,能推的他都推掉了,“我明白我的价值在哪儿,艺术团是靠团员们来成就,不是靠外人。”

最后的告别

撤编后的那段日子,正是反映文艺兵生活的电影《芳华》热映。看着熟悉的场景,郑金凤哭了。

部队领导曾建议郑金凤转为非现役的文职人员,继续为军队服务。但想到演 出队都散了,郑金凤决定:转业。

战神演出队的前身,是空降兵文化宣传队,最早成立于1989年。郑金凤解释说,不同于可以从地方特招成熟演员的文工团,没有编制的战神演出队,队员只能从现役空降兵中选拔。范围也极为有限。比如女兵,只能从当年入伍的三四十人中挑选那些有点文艺特长的。到了演出队再培训,学习如何演出。

经费有限,演出队也没有专设的舞美、道具、服装等岗位。但麻雀虽小,五脏俱全,不到20人的演出队,有自己的小院,单独开伙。队员人人有兼职:司务长,本身是民族歌手,除负责炊事外,还管服装、道具;炊事班班长,身兼小品演员、通俗歌手于一身,群舞“人实在凑不过来”时,他还得上台跳舞。只是因为每天上午10点就要准备午饭,炊事员只能参加8点到10点的排练。

“临时”、“无编”等演出队特质,决定了演出队演员以战士居多,碰到义务兵,往往培训半年够格上台了,服役年限也只剩不到一年。战士的编制多在连队,所以他们是否能留在部队,决定权也不在演出队。

孙艺娜与队友表演《肩上芭蕾》 / 受访者供图

但正是这样的互相扶助、同甘共苦,使得演出队内结下深厚的友情。“我以为我放下了”,郑金凤说,但当她路过熟悉的场景,心弦又止不住被拨动。她还住在部队大院里,演出队的那个小院子,牌子还挂在门口,她远远就能瞅见,“总觉得演出队还在”。

转业后,郑金凤仍时不时回部队帮忙,央视节目录制,她帮忙排练;军史馆的解说员培训,她积极参与;空降兵宣传片需要配音,她义不容辞......她甚至心存希冀,“文工团撤编是有正式文件的,演出队解散是没有的。解散初期,演出队的战士都被尽量集中到一个连队,当时想的是,这样方便日后重新恢复演出队。” 但随着时间的流逝,郑金凤正学会慢慢接受现实。

时隔6年,张权又一次站到了春晚的舞台上。2013年,他在春晚舞台上表演的《冰与火》,一套摆脱地心引力的技巧,使他在全国拥有了知名度,每每与陌生人相见时,对他的介绍总是“这就是《冰与火》的主演”。转业后,张权接连两年参与春晚排练。2018年,他以团长的身份,指导团里的演员排练春晚节目;2019年,他作为战士红星艺术团团长,亲自上阵。

2019年春晚的杂技节目,不再由一家演出单位独自撑台,而是由多支队伍拼成了荟萃类节目。张权担纲的是《争奇斗技》的亮相时刻。为了给自己的团队摘得头彩,当导演组提出要一个特别的高空动作设计时,张权提出,既然要飞起来,那就要在观众席上飞,“那种让观众仰视的感觉,新鲜”。

历年春晚中,从没人挑战过观众头顶的这片空间。导演组对这个创意很感兴趣,但也因其中蕴藏着高风险而谨慎担忧。最初,导演组安排女星迪丽热巴和他搭档,张权要抱着她,在观众头顶“飞行”两周半。风险在于,迪丽热巴全然没有杂技基础,两个人的重量,都系在张权的一只手上,稍有不慎,两人就会直冲前排观众席,那可是春晚观众中最为人瞩目的几桌人。最 终,出于安全考虑,导演组在最后时刻放弃了双人高空表演的形式,还是决定由张权独自上阵。他轻松稳妥地完成了任务,单人绸吊18秒。

但不断迎接新的挑战,并非张权创业过程中最大的困难。他最大的危机,是2018年9月来自昔日战友发出的一张律师函。

律师函的发出者是广州正丹文化传播公司。这家创办于2015年的公司,幕后是战士杂技团“肩上芭蕾”这个节目最早的表演者,两人于2017年转业。律师函指出,孙艺娜组 合表演的“肩上芭蕾”,侵犯了该公司的版权,要求他们停止表演、赔偿经济损失、公开道歉。

张权去查找了专利权。果然,在这家公司名下,于2018年5月到6月先后登记了21项作品著作权,其中包括以“肩上芭蕾-化蝶”为名的作品。 “肩上芭蕾”,顾名思义,是在肩上表演的芭蕾。女方落脚必须精确,偏差1到2毫米,就会滑落男方肩膀。十分考验表演者的技巧和力量。

“肩上芭蕾”一直是战杂的拳头节目。发来律师函的战友,是这个节目的第一代表演者,张权的妻子孙艺娜,则是第二代表演者。那么,这个节目的版权应该归谁呢?离开部队后,还能不能继续表演这个节目呢?此外,光他知道的,就有至少七八个杂技团、组合在演出该节目。张权陷入了困惑。

最后,原战士杂技团政委高俊生帮他解决了这个困惑。 “肩上芭蕾”首版节目的署名创作人员,是高俊生政委和晋云江导演。二人告诉张权,“肩上芭蕾”无疑是集体创作的,也是大家的职务行为,没人能从其中居功,也不能据为己有。他们也对张权继续表演这个节目表示了支持。

那之后,“肩上芭蕾”的版权问题,便再没人提起。孙艺娜和搭档周杰还带着这个节目参加了国家代表团,将其演到了法国等地。

转业后,对于军人来说,最重要的资产仍是对部队、对战友的深厚感情。

郭广平在转业后成立了自己的影视文化工作室,和在部队一样,三度饰演周恩来的他“不接商业片”。他主演了以全国优秀共产党员、被授予“时代楷模”称号、因公殉职的福建南平市委常委廖俊波为原型的电影和电视剧《廖俊波》,表演之外,他多次到廖俊波家中探望,为其家人买衣服、过生日、嘘寒问暖;他还多次帮战友联系工作,救助病重战友;基层部队和高校,是他经常去作义务宣讲的地方。他说,在讲台上作这些“正能量”的讲话时,他又找回了文工团的感觉。

在40岁这年转业的张燕燕,一度心里空得慌。“社会上编剧比较弱势,经常发生交了剧本没钱拿的事情,我更信任的,还是在部队时的合作伙伴”。她拒绝了一些奔着“特种兵”名头而来的编剧邀约,碰到不想接又难以推脱的邀约,不同于在部队时的“羞于谈钱”,她会故意开出“高价”迂回拒绝。她真正的想法,是“把正团职待遇归零”,从头开始。“什么条件都没谈”,她加盟了曾出品《战狼》等作品的捷成文化公司常州影视基地,抵达“已安排妥当”的宿舍时,面对的是满屋垃圾和不成形的床板床架。她有点儿傻眼。再三定神后她提醒自己:淡定!你不过是从零起步的打工者。仅干了一个月,她就被签约为对外合作部总监。

意外的是,离开部队的缺失感,很快被意外邂逅的爱情填补。转业3个月后,在四位月老的牵线下,她与一位北京先生结识,很快便相恋、结婚,又从南京搬回了北京。她笑言,“如果不转业,我可能没这么多来去自由的时间, 能南来北往、为爱奔波”。只不过,为了爱情,她又要离开刚开始的新事业了。

郑金凤依然希望能从事演出工作,对文艺的这份情怀,正是她能在一个业余演出队坚持18年的原因。但她也清楚,与文工团不同,战神演出队几乎没有商演,缺乏和地方打交道的机会,他们在战士心中或许与“明星”相同,但在外界却是默默无闻。转业半年来,她主要时间是在陪伴家人,“还每一个军人都会亏欠家人的债”。 对于未来,她打算追随丈夫,离开演艺资源稀缺的孝感,尽快开始人生的下半场,但无论怎样,都要“率性而活”。

主持节目的郑金凤(右)/ 受访者供图

“一排一班”的命运,则随着班长王金鑫于2018年退役产生了新的可能。王金鑫作为班长,自觉地承担起了复出筹划人、组织者的角色,“其实大多是跑腿儿的活儿”。他们的计划是,先出专辑,完成梦想,然后将头一回聘任经纪人,启动复出。部队文工团,给了他们创办组合的机会,使他们感念至今;如今,他们把文工团撤编后带来的机会,看作另一场新生。

如需转载授权请联系我们,侵权必究