“在我主降生后第1348年,意大利城市中最美丽的一座--就是那繁华的佛罗伦萨,发生了一场可怖的瘟疫······它最初发生在东方,不到几年功夫,死去的人已不计其数······佛罗伦萨城里,居民相继死亡,几乎成了空城。”

乔万尼·薄伽丘

这段话出自意大利文艺复兴时期作家乔万尼·薄伽丘所创作的《十日谈》,其中详细讲述了中世纪肆虐全欧洲的黑死病(即鼠疫),被认为是可以与但丁《神曲》相提并论的杰作。

由于中世纪欧洲医疗条件的落后,加之人们对于防控传染病还没有形成一套完善的概念,黑死病一经爆发就以迅雷不及掩耳之势席卷了整个欧洲大陆。据不完全数据统计,黑死病爆发期间的中世纪欧洲约有占人口总数30%~60%的人死亡,人们所信奉的教皇、国王纷纷沦为了逃亡路上可怜的小丑。

鸟嘴医生

在社会制度崩溃、人们四下奔逃的背景环境下,有一群人非但没有逃离各大瘟疫重灾区,反而孤身深入,用简陋的医疗装备给予那些深受病痛折磨的人们最后的希望。这些“时代的逆行者”就是大名鼎鼎的瘟疫医生(也就是我们熟知的鸟嘴医生)。

公元541年,当时强盛的拜占庭帝国南部边陲的埃及以及阿比西尼亚地区开始出现小规模的瘟疫感染症状。由于缺乏对于传染病的预防措施,鼠疫在短短几个星期之内便经由船只传播到地中海周边区域,大规模的死亡案例旋即开始出现。

此时的拜占庭帝国高层开始意识到疫情的严峻性,他们先后任命城市中一些具有医疗知识基础的医生对于患者进行诊治,以图能够及时遏制住鼠疫在全国的传播。不过当时人们对于防控传染病的措施可谓一无所知,拜占庭帝国所任命的绝大部分医生不仅没有能够帮助患者脱离苦海,反而因为交叉感染出现了大量死亡的情况。

据拜占庭历史学家普罗柯比所著的《战记》记载,鼠疫在公元542年春天开始全面爆发,并且持续了整整4个月的时间。鼠疫爆发之初,拜占庭帝国派遣的医生们还尚且能够将患者的数目维持在可控范围之内,不过随着大量的医生因为交叉感染而死亡,感染鼠疫的人数开始出现大幅度增长,最多的时候一天甚至有超过1万人因此丧命。

死亡人数的迅速增长让尸体的掩埋成为了当时的一大难题,起初各个城市会选择在郊区荒芜之地挖掘大坑用来集中掩埋死者。不过随着每天死亡人数的增加,城市周围已经没有任何空余的地方可以进行掩埋了,无奈的人们只能开始将部分城区划分为专门放置尸体的“停尸场”。据普罗柯比描述,君士坦丁堡这座被誉为世界上最繁华的城市在这场史无前例的鼠疫袭击中沦为了不折不扣的人间炼狱,城市里再也听不到诵唱的晚歌,也看不到出殡的队列。

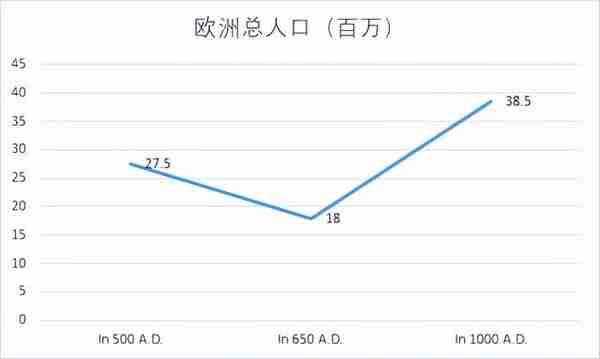

据君士坦丁堡当局统计,公元542年春季爆发的鼠疫约造成23万人死亡,普罗柯比则认为至少有一半人死在了此次瘟疫之中。帝都尚且如此,更遑论那些医疗水平更加落后的偏远地区(据估计,查士丁尼大瘟疫导致欧洲总人口锐减了将近50%,直到200多年以后才恢复元气)。

“斑点,哦,玫瑰色斑点

满口袋的花香

啊嚏!啊嚏!

我们都完蛋。”

这是在中世纪欧洲黑死病肆虐时期广为流传的一首民谣,其中玫瑰指的是黑死病发病时的玫瑰状皮疹;而花香指的是当时因为死亡率过高,尸体无法及时处理,人们只能往死人的衣服口袋里装各种花瓣来掩盖腐烂的臭味。整首诗看似在歌颂美好的生活,实则充满了隐喻色彩,暗示当时的欧洲正处于被黑死病肆虐的恐怖环境之下。

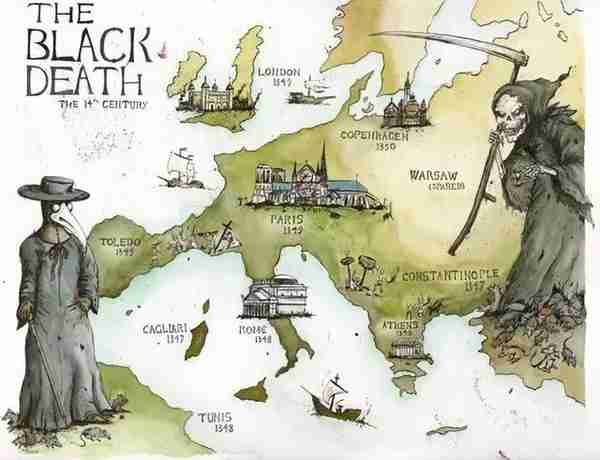

中世纪欧洲的黑死病到底严重到了什么程度?如上图所示,由于防控措施的缺乏,黑死病仅用了不到三年时间就传遍了整个欧洲大陆,造成大约2500万人死亡。为了遏制鼠疫传染并逐步恢复当地经济,欧洲各国委派多名医生深入各大疫情重灾区,他们主要负责对患者进行最基本的诊治、记录感染人数、组织尸体掩埋。

有的朋友看到这里可能会有一丝疑惑:既然医生们要深入重灾区和病人进行正面接触,那么他们是否有什么防护措施呢?想要解答这一问题,我们就必须了解中世纪欧洲医学界对于鼠疫传染方式的认知。由于医学知识有限,当时的医学家们认为黑死病主要沿空气进行传染,于是他们想出了闻花香来抵御病毒的方法。当时的医生们在诊治过程中往往会选择将少许花瓣包裹在口鼻处,以此抵御病毒的侵袭。

也正是在这样的错误理解之下,大量医生在治疗患者过程中被感染从而死亡,人们开始意识到花香对于黑死病的传播并没有任何的抑制作用。公元1619年,法国医学博士查尔斯·德洛姆(Charles de Lorme)在欧洲地区多次临床观测后得出结论:黑死病不一定只通过口鼻进行传播,医生们在就诊时需要对于全身上下都进行严密的保护。

随后,查尔斯·德洛姆发明出了一套专用于医生诊断瘟疫时所用服装。整套服装由长袍大衣、面具以及木质拐杖组成,其中长袍大衣以多层布料编织而成,在外层还覆盖有高密度的涂蜡。这种密不透风的长袍可以有效保证医生们在就诊时不会直接触碰到患者,而涂蜡的存在也有效防止带有传染性的跳蚤或者患者血液吸附沾染在衣服上。

在医生所佩戴的面具上,查尔斯·德洛姆在眼睛处安装了透明玻璃,可以隔绝患者的组织液、血液或飞沫。在面具的前端还有一个类似于鸟喙的凸起部分,其中填充了大量能够散发芳香的物质(主要有龙涎香、蜜蜂花、留兰香叶、樟脑、丁香、鸦片酊、玫瑰花瓣)。在当时,这些带有浓烈芳香的物质被认为能够遏制瘴气的侵害,也可以减少患者坏死组织或者尸体所散发出来的恶臭。

最后我们再来介绍瘟疫医生们从事诊治的关键工具--木质拐杖。这种拐杖在当时的官方术语是“指示棒”,医生们借此避免和患者直接进行接触。值得一提的是,这种木质拐杖还有另外一大非常重要的作用--鞭挞患者,赦免罪过。或许这种作用在现在的人们看来非常荒谬不堪,但却是当时无数陷入绝望的病人唯一的求生希望。人们相信罹患瘟疫是上天的惩罚,只有通过不断的鞭挞才能够从原罪中得到救赎。

由于查尔斯·德洛姆在当时欧洲医疗界崇高的地位(他在1610-1650年间是美第奇家族王室几位成员的私人医生,此后还先后成为了亨利四世、路易十三和路易十四三位法国国王的首席医师),这种瘟疫医生的专用服装一经发明便立即在全欧洲广为流传。因为瘆人的面具,这些瘟疫医生们在当时也被人们称之为“鸟嘴医生”,人们希望这些扮相恐怖的医生能够吓跑病毒,为他们带来健康的身体。

在因为黑死病肆虐而濒临崩溃的中世纪欧洲社会体系之下,鸟嘴医生们成为了漫漫黑暗中唯一的亮光。每当天色微光或是夜幕降临,这些肩负无数患者希望的抗疫斗士便会穿着厚重的长袍出现在各大街道,挨家挨户进行诊治。

尽管受限于医疗水平的落后,鸟嘴医生们所奉行的放血疗法对于疫情几乎没有任何的作用,但鸟嘴医生们在无数患者最为绝望的时刻为他们带来了点点希望,也保证了最为基本的社会秩序。鸟嘴医生们也用持之以恒的艰苦研究,发现了“隔离”、“清洁”等最为基本的防控措施。

遗憾的是,鸟嘴面具虽然已经是当时能够拿得出手的最好防疫装备,依旧没有办法抵御住无孔不入的鼠疫侵袭,绝大部分鸟嘴医生都在和黑死病的殊死搏斗中英勇就义。据数据统计,1348年,法国蒙彼利埃全市所有医生几乎全部死于鼠疫。在意大利的著名水城威尼斯,所有医疗资源在不到一年的时间内全部用完,24名最为优秀的内科医生也只剩下了4位。

尽管同行一个接着一个倒在抗疫的道路上,但绝大多数鸟嘴医生并没有因此萌生退意,他们坚定在每一天拂晓或是黄昏走入重灾区照顾病人,并且指挥工作人员对于尸体进行焚烧。

诚然,鸟嘴医生们主要任务就是深入重灾区对瘟疫受害者进行诊治,不过考虑到当时的社会制度已经接近崩溃,包括教皇、国王在内的统治阶级早已走在了逃亡的道路上,他们可没有多余的时间来管底层百姓们的死活。于是,不少社会责任感强的鸟嘴医生们纷纷主动承担起部分防疫组织工作,他们会详细调查患者之前的行踪路线,试图寻找出与其曾亲密接触过的人群并且加以隔离。

还有不少鸟嘴医生会结合自身对于疫情的理解向各大城市提出各种大规模的防控举措。福利尼奥的真蒂莱就组织人们到大街上去点火熏烟,试图去除掉导致黑死病大肆流传的“臭气”;阿格拉蒙建议人们不要在城市附近丢弃动物内脏和排泄物。在不少鸟嘴医生的帮助之下,欧洲各大国家在黑死病流行期间逐渐构造起公共卫生制度。意大利在这一时期建立起具有一定管辖能力的健康委员会,提出了“想尽一切办法保护公共健康,预防环境大范围污染”的口号。

也正是凭借着对于社会制度的有效维护,鸟嘴医生在各个国家的地位可谓是直线上升。他们不仅拥有不受限制验尸的特权(鸟嘴医生在中世纪欧洲是唯一享有此特权的职业),还会获得“市聘瘟疫医生”或者“区聘瘟疫医生”的头衔,这对于他们日后的行医将会有着极大的裨益。

社会地位的崇高也让不少不法之徒将鸟嘴医生视为他们发家致富的筹码。在1650年,西班牙著名港口城市巴塞罗那派遣两名鸟嘴医生前往托尔托萨支援当地的疫情控制。不过这两位鸟嘴医生还没到达目的地就被路上的一伙劫匪绑架,劫匪们以此威胁巴塞罗那有关部门,并且要求他们支付一笔价值不菲的赎金。最终巴塞罗那应歹徒要求支付了赎金,拯救了这两位鸟嘴医生。

由于职业的特殊性,当时的鸟嘴医生带有浓厚的神秘感

同时,由于长时间出入黑死病肆虐的重灾区,当时欧洲各国绝大部分城市都严令禁止鸟嘴医生和公众进行接触,甚至有不少城市都会选择隔离鸟嘴医生。

职业的特殊性让绝大部分鸟嘴医生没有办法像常人一样享受安逸的生活,不过一旦疫情肆虐,他们就会从遥远的小镇或是各大城市的隔离所走出,竭尽全力帮助患者们脱离苦海。

尽管当时绝大部分的鸟嘴医生都是“勇敢”、“无私”的代名词,但我们也不能因此而忽略了部分没有职业道德、坑蒙拐骗之徒所带来的负面影响。

在当时,成为了鸟嘴医生就意味着高昂的工资以及卓越的社会影响力,部分年轻的医生们为了走捷径一步登天往往会选择虚报从医经验,转而借鸟嘴医生的平台快速建立名声。他们并没有任何防控传染病的经验,往往会在治疗的过程中给患者输送完全错误的抗疫理念,导致疫情非但没有得到有效控制,传播速度反而与日俱增。

还有不少鸟嘴医生会在行医过程中推出所谓“独家”治疗方案,他们声称这种治疗方案可以极大遏制疫情在人们体内的传播,只不过需要支付高昂的报酬。事实证明,这些鸟嘴医生们所提出的治疗方案完全是他们坑蒙拐骗的手段,不少家庭都因此倾家荡产。

在巨大的利益诱惑之下,鸟嘴医生中行骗性质最恶劣的一类人也浮出水面。他们利用患者的信任,在病人去世之后私自篡改遗嘱,独吞他人家产。尽管各大城市在此之后都发布了一系列监测鸟嘴医生的法律,但依旧有不少从未经历过专业医学培养的骗子混入鸟嘴医生的行列。这种局面进一步加剧了当时欧洲各国的社会矛盾,不少病人因此对鸟嘴医生产生仇视心理,并且拒绝实行医学院所制定的一系列防疫措施。

有人说,鸟嘴医生是夺人性命的“死神”,他们走进大街小巷,带走一具又一具尸体;也有人说,鸟嘴医生是给人希望的“天使”,他们用极其有限的医疗条件,给当时生活在黑暗之下的欧洲百姓生的希望。

不过在我看来,鸟嘴医生既不是夺人性命的“死神”,也并非给人希望的“天使”,他们只是当时社会环境下具有高尚品质的个体。就如同今天奋战在抗疫一线的中国医生们,他们不求回报、不惧生死,用英勇无畏的精神让一个个病患褪去疼痛,让一个个家庭重现圆满。