让我不再祈求免遭危难,

只要让我能大胆地面对,

……

让我不要在生活的战场上寄望盟友的支持,

但愿只依靠自己的力量。

《采果集》(Fruit-Gathering)第79节

拉宾德拉纳特·泰戈尔

金融全球化增加了各国之间的资本流动,并让他们的金融系统加速融入全球资本市场,但金融危机却玷污了这个举措。跨国银行大幅裁撤他们的国际业务。在这场危机中,许多跨国银行深受其害,有些甚至破产。一方面,这导致发达经济体开始收缩金融全球化,因为他们的银行始终是媒介跨境资本流动的主要参与者;另一方面,新兴市场却在不断减少对跨境资本流动的限制,使他们的资本输入和输出规模均呈现扩大趋势。

这在某种程度上反映出,新兴市场的政策制定者坚信,面对外来因素引致的危机,他们的经济已不再像以前那样弱不禁风了。来自IMF的阿汉·科斯(Ayhan Kose)和我著文指出,这些国家已完善了财政与货币政策架构,而且其中的大部分国家的通货膨胀和财政赤字得到了有效控制。政策调整不仅让这些国家提高了抵御负面冲击的能力,也改善了他们的资本输入状况。因此,在过去15年里,新兴市场对外资产负债表的本质出现了明显变化。尽管这些经济体面对的传统风险确实有所减弱,让他们不太可能重新陷入以前那样的危机,但当下的资本流动却让他们不得不面对其他风险。不过,金融全球化的过程太漫长,开弓没有回头箭,除了继续,他们别无选择。

要理解金融全球化这个过程,首先要了解一国对外资产与对外负债的存量。因为一国的净资产就是对外资产和对外负债的差额,而资本流动则会导致资产或负债的增加。图4.1汇总了这几个概念的基本内涵,每一个概念均以不同方式影响到金融全球化带来的成本和收益。

图4.1 国际资本流动

和企业一样,国民经济也有反映净资产的资产负债表。在国家层面上,确实无法对包括人力资源和自然资源在内的国内资产和负债进行全面核算。但每个国家相对于其他国家的资产和负债则是实实在在的。这种基于对外资产和对外负债的资产负债表衡量了一国的国际投资头寸(International Investment Position,简称IIP),这张资产负债表不仅能体现该国对外资产和对外负债的汇总情况,还能反映出资产负债表中每一列的具体结构。

在资产负债表上,资产反映了国内居民、企业以及政府对其他国家持有的索取权。负债则是对其他国家承担的义务,它可以包括外国投资者购买的本国政府债务和企业债务。比如说,俄亥俄州的玛丽·史密斯可以投资“先锋”新兴市场基金,后者用这笔投资购买印度尼西亚国内某家公司发行的股票或是印尼政府发行的债券,那么,这笔投资就代表了美国的一项对外资产。对印度尼西亚来说,它则是一笔对外负债。当中国人民银行购买价值10亿美元的美国政府债券时,这笔债券就成为美国的对外负债,对中国而言则是一笔对外资产。一个国家的净资产头寸(Net Positions)或者说资产减去负债的余额,既可能是正数,也可能是负数。但如果从全球角度看,资产必然等于负债,因为一国的资产必然是另一国的负债。

原则上,只有净头寸才有意义。如果玛丽·史密斯的负债很多,比如汽车贷款、助学贷款、信用卡贷款和住房抵押贷款,并超过其资产总额,那么,她的净资产就是负数。如果玛丽马上即将失业,并失去收入,她就遇到麻烦了,因为她的负债已经超过储蓄,而且以后可能没有足够的收入用于偿还负债。如果玛丽的储蓄总额超过负债总额,其净资产就是正数,那么,她就算是做到了未雨绸缪,良好的财务状况可以帮助她抵御各种经济上的危机,譬如大范围的失业。

只考虑净头寸有可能带来一种误导。即使你拥有相当可观的净头寸,但过于庞大的总额依旧会带来风险。比如说,玛丽的净资产为正数,但如果负债太多的话,其资产和收入就有可能不像她想象的那么有保障。如果经济衰退导致她的净资产头寸大幅贬值,而且又让她失去了工作,那么,玛丽的处境就很危险了。她的负债水平不会因为经济衰退而减少,需要支付的债务也没有变化。资产出现贬值,而且收入减少,因此,她偿还这些负债的难度就会加大。出售部分净资产在短期内或许可以给她带来喘息的机会。如果很多和她一样的投资者都开始抛售净资产,那么,这些资产就会出现贬值,此时,她的处境只会更危险。

在雷曼兄弟破产招致的金融危机期间,兼顾总额和净额的重要性体现得淋漓尽致。作为华尔街的超级大鳄,拥有辉煌历史的雷曼兄弟也是美国第四大投资银行。2008年年初,雷曼兄弟和其交易对手等几家金融机构仅持有很少的未平仓合约净头寸,其资产和负债几乎持平。当然,资产和负债的结构严重不匹配,更重要的是,某些高风险交易的未平仓总头寸极大。随着压力不断汇聚于金融系统,银行纷纷收紧贷款,让这些未平仓头寸陷入了危境,尤其当交易对手已经出现流动性问题时,危机更是一触即发。

此时,交易对手已没有足够现金(或其他可迅速变现的资产)满足其短期偿债义务。尽管总头寸基本平衡,但在交易对手面临严重财务压力且可能无法履行合同义务时,这几乎没有任何意义。因此,当涉足巨额金融交易的雷曼兄弟破产时,这种相互锁定的金融结构导致风险在整个金融系统内迅速蔓延。

个人、公司和金融机构的这种机制同样适用于国家。对外资产和对外负债头寸在总额上增加,必将给国家的经济增长和金融稳定带来重要影响。与只考虑净头寸相比,巨额的总头寸表明潜在风险可能要大得多。当总头寸很大时,可能意味着外部波动加大了一国资本流动的波动性。即便在国际投资者为恢复投资均衡而采取极其微小的调整时,也有可能导致某个国家的净资本流动出现巨大波动。

加州大学伯克利分校的莫瑞斯·奥伯斯菲尔德(Maurice Obstfeld)就曾强调,要关注国家资产负债表中对外总头寸的重要性。在此之前,很多学者就已经从不同角度对国家资产负债表头寸进行过研究。在这个问题上,来自IMF的吉安·玛丽亚·米莱西—弗莱提(Gian Maria Milesi-Ferretti)和都柏林三一学院(Trinity College)的菲利普·雷恩(Philip Lane)完成了具有开创性的研究。他们收集了众多公开渠道及IMF的资料,建立了各国对外资产负债表的历史数据库。对于日渐孱弱的学术界来说,这项研究无疑是重大利好。

在全球金融危机期间,很多在净头寸管理上一向严谨的金融机构陷入困境。究其原因,就在于他们的头寸总额过于庞大,这也引发理论界开始更多关注头寸总额对一国的重要性。2010年,在杰克逊霍尔全球央行年会上,奥伯斯菲尔德阐述了国家资产负债表中总头寸过大隐含的风险,他的观点随即在与会的各国央行行长中引发强烈反响。

总头寸增加不一定总是坏事。如果资产和负债在结构上相互匹配,保证一国的国外资产能获得较高收益,而且能在经济形势下滑时减少对外负债的偿付,那么,它反而会有利于风险在国际范围内分散。这种变相的“保险”也是金融全球化的主要优势之一。通过国际化投资实现投资组合多样化,像玛丽·史密斯这样的投资者就可以减少其组合的总体风险水平。在国内投资大鳄唱衰时,外国投资者或许可以给他们带来意外的惊喜。

2000年以来,巴西、中国和印度以美元计价的资产和负债总额均持续增加。尤其是起点相对较低的中国和印度,其增长幅度超过巴西。巴西和印度的净资产头寸均为负数,也就是说,他们的对外负债总额超过其对外资产总额。中国则拥有庞大的净资产头寸,而且自2004年以来始终保持稳定增长的态势。

关键的一点在于,这些国家的对外资产和负债头寸总额在2000—2007年快速增长,并在经过危机初期短暂停顿之后,再度恢复增长。其他大多数新兴市场的经历与此基本一致。相比之下,发达经济体的对外资产负债表在金融危机期间遭受重创,银行业在此期间大举削减国际头寸,导致他们在危机之后始终复苏乏力。

尽管存量很重要,但在短期内同样不可忽视流量。如果玛丽·史密斯持有较高的负债,那么,必须支付的偿债额和其他正常开支就构成了她的主要资金流出。因此,在评价玛丽的短期流动性时,关键就是要看资金流入与资金流出的对比情况。玛丽的资金流入主要是工资和投资收益,也包括她在银行或其他渠道可以得到的新贷款。在这里,净额与总额的区别同样是存在的。如果净流入量总额较低,或许就会影响到玛丽抵御外部冲击带来的影响。一方面,玛丽的资金流入则有可能萎缩。如果经济形势严峻,银行要求收回贷款,而且玛丽又失去了工作,再也无法得到新贷款,那么,她的处境将极为艰难。另一方面,如果她的资金流出同时增加。这显然是双重打击。

与此相似的是,当一国经济遭受压力时,总资金流入量可能会停止,而总流出量则会大幅提高,这就导致资金的净流量遭受双重打击。麻省理工学院的克里斯丁·福布斯(Kristin Forbes)和弗吉尼亚大学的弗兰西斯·沃诺克(Francis Warnock)曾对金融危机前后的总资金流进行了分析,并试图将总流入量停滞或逆转(外国投资者的行为)与总流出量(民间行为)剧增的情况区分开来。他们发现,影响总流入量和总流出量的因素是相同的,而且总流量对货币贬值的影响远超过净流量。因此,即便反映一国净流量情况的经常账户表现为均衡,但总流量的增长依旧可能会增加引入外来危机的风险。

国际金融系统的另一个复杂性体现在货币自身价值的变化。当一国对外资产和负债的存量总额在规模上增长时,币值本身的变化会给该国对外投资和经常账户余额波动造成更大的影响。一个国家的资产和负债通常以不同货币计价,因此,即便资产负债表两列的初始值相同,币值变化仍然会产生不同的影响。如果一国遭受危机,譬如金融危机或主权债务危机,那么,这个国家的货币通常会贬值,并自然而然地将调整成本传递给该国负债的国外持有者。但这种机制仅存在于一国负债以本币计价的情况。如果负债以外国货币计价,譬如说,必须以美元偿付的债务,那么,这种负债的本币价值相应提高,因此,造成货币贬值的负面冲击就会进一步加剧。

我们还可以从另一个角度认识这个问题:一国资产负债表上的资产和负债体现为哪些类型,同样会带来不同的影响。实践证明,有一些负债很安全,有一些负债却很危险。

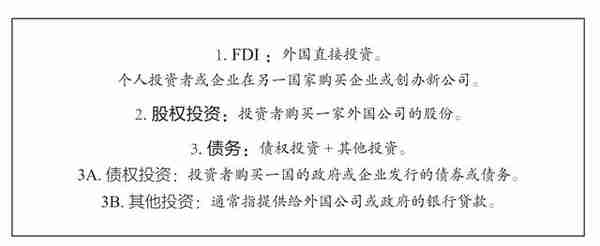

在总体上,资本可以划分为三种类型,即外国直接投资(FDI)、股权投资以及债务,具体如图4.2所示。为便于分析,本书将债权投资(外国投资者购买一国的政府债券或企业债券)和由外国银行提供的贷款纳入债务。这三类资本的成本和收益存在较大差异。

许多新兴市场在二十世纪八九十年代遭遇危机的一个重要原因在于,其对外负债大多采取了债务形式。在1999年的杰克逊霍尔全球央行年会上,来自加州大学伯克利分校的经济学家巴里·艾肯格林(Barry Eichengreen)和哈佛大学的里卡多·豪斯曼(Ricardo Hausmann)提出了“原罪理论”,以说明二十世纪八九十年代新兴市场被全球投资者打压的局面。这些经济体的资本流入大多为外国银行贷款或其他以外币计价的短期债务。

图4.2 资本的分类

这并不是因为新兴市场没有认识到债务风险,而是因为他们无法获得其他类型的资本。但外国投资者根本就不信任接受资金的发展中国家(包含一些新兴市场)政府。他们担心,只要形势需要,这些政府就会毫无顾忌地投放本币,以达到侵蚀债务价值的目的。为防范这种情况,他们就会要求借款方以硬通货币偿付债务,比如美元。此外,在这些国家形势一片大好时,举债,然后再借新债还旧债似乎是易如反掌的事情,因此,发展中国家的政策制定者并不担心扩大债务规模。

很多经济体积累了大量以外币计价的短期债务,尤其是拉美国家,这些国家将借到的大部分资金用于扩大政府预算赤字和超前消费,而不是投资于产能。

当形势转危时,这些国家必将遭受沉重打击。一方面,原有债务必须偿还;另一方面,他们又无法从外国投资者手里获得新的资金,而且由于投资不力,他们又鲜有可用于出口的产品。

更让他们雪上加霜的是,这种债务是以外国货币计价的。在遭受危机时,相对于硬通货币,借款国的货币就会贬值。这使得债务按本币计算的价值更高。例如,在亚洲金融危机期间,韩国企业利用美元借款实现的收入仍以韩元计价,但由于韩元对美元贬值,因此,他们承担的债务也由此加大了。即便是前景乐观、管理良好的企业,也逃不过这种“资产负债表效应”。

与债务相比,外国直接投资更稳定,收益也更大。它主要表现为对企业进行实质性投资,投资范围既可以是全部股权,也可以是少数股权,但必须享受一定的控制权收益。股权投资与外国直接投资相似,只不过它是通过直接购买公司股权而实现的。这种投资在绝对金额上可能很大,但是按相对比例看,通常只收购某一家公司的少数股权。由于通过股权投资实现的所有权很有限,因而还不足以实际控制一家企业。

此外,与持股比例较高的股份,甚至是完全持股相比,持股比例较低的股份更容易在股权市场上变现,因此,股权投资更易于收回,因而其波动性也往往高于外国直接投资。显然,出售一部分股份肯定要比卖掉整个公司容易得多。

由此可见,股权投资的波动性较强,并且有非常明显的顺周期性。在经济形势向好时会变得活跃,而在经济衰退时则会减弱,此外,股权投资动用的资本量也更大。不过,对于以股权投资形式实现的资本流出,其威胁的打击性也远不及以外币计价的短期债务,后者往往像瘟疫一样折磨新兴市场。

外国直接投资和股权投资都具有分散风险的功能。如果一家公司表现不佳,为所有权人或股东创造的回报很有限,外国投资者也仅承受与投资比例相对应的风险。当然,这些投资也会给外国投资者带来负面影响。如果被投资企业的收益率高于预期,这些投资者就可以得到属于自己的回报。如果一个国家的货币贬值,那么,投资于该国的外国投资者就会遭受损失,因为按资本流出国的货币计算,其投资的价值会下降。反之,如果一国的货币升值,该国的外国投资者则会相应受益。

因此,通过外国直接投资和股权投资形成的资本流动,外国投资者不仅要承担收益风险,还要面对货币风险。相比之下,对债务资本来说,收益风险和货币风险均由借款人承担。当然,不管是哪一类融资,违约风险都是由国内外投资者来承担的;当一家公司破产时,所有投资者均要承受损失。不过,在这种情况下,由于债权投资者的受偿权优于其他类型投资者,因此,破产企业需要以剩余资产优先偿还债权投资者。从借款国的角度看,债务显然是高风险的,在理想情况下,应尽可能地降低负债水平,尤其是在有其他融资渠道的情况下,更应如此。但这背后仍然有一个更基本的问题尚未解决。第3章曾指出,输出资本的发展中国家的增长速度要超过输入资本的发展中国家。既然如此,发展中国家为什么还要关心外国直接投资带来的资本流入呢?

21世纪初,我与同在IMF研究部门供职的阿汉·科斯、哈佛大学经济学教授肯尼斯·罗格夫以及哥伦比亚大学金融学教授魏尚进开展了一项研究,对上述问题给出了一种答案。对于外国资本,新兴市场关心的或许不是资金本身,而是获得资金的形式。我们称之为资本流动的“附带收益”(Collateral Benefits)。通过外国直接投资,被投资企业不仅可以获得先进技术,还可以引进良好的管理和公司治理机制,从而获得提高生产率的动力。而外国有价证券投资者不仅有利于深化和完善一国的证券市场,还有助于激励资本输入国国内的公司改善会计核算的透明度和公司治理机制,从而吸引更多的投资。

对这种附带收益的追求,促使新兴市场对国外资本流入采取了开放态度,尽管他们在总体上依旧属于资本输出国(即资本流出超过资本流入)。中国是一个最有趣的例子,中国一直鼓励发达国家的知名银行作为战略投资者进入国内,持有一部分国有银行股份。2007年,这种模式达到顶峰,中国希望通过引入海外战略投资者,加快清理国有大型银行的资产负债表,改善银行业绩,最终推动这些银行公开上市。

中国政府并不缺少重组国有银行的资源,当然也不需要利用国外资本夯实这些银行的资本金。中国政府的目的在于以良好的投资回报率吸引海外知名银行,帮助国内银行改善公司治理结构和提高风险管理能力。现在看来,尤其是金融危机期间,依赖欧美银行改善本土银行的风险管理机制或许算不上一个好主意。不过,获取资本流入带来的附带收益,总体上还是一个正确的思路。现在,很多国家都在采用这种模式。

如果考虑附带收益和不同类型资本的相对波动性,那么,对外负债似乎具有一种天然的“啄食顺序”(1)。毫无疑问,在二十世纪八九十年代,债务融资在新兴市场的对外资产负债表上占有绝对优势,这本身就是一个明显的问题,因为它让这些国家随时面对金融危机与债务危机的双重压力。在亚洲金融危机和20世纪90年代其他几轮危机之后,学术界掀起了一股新的研究浪潮,人们的关注点也逐渐转移到一个被视为诱发危机爆发的主要风险要素——以外币计价的短期外债规模。

这些危机给新兴市场经济体带来了刻骨铭心的教训,开始在“大缓解”时期接受来自国外投资者的援手。这个过程恰好出现在全球金融危机发生前的10年间。当时,全球经济呈现稳定增长和适度通胀的总体态势。注意到新兴市场相对于发达经济体展现出的强劲增长潜力,发达经济体的投资者开始涌入新兴市场,但此时,资本流入已变成形式更为温和的金融资本。

进入21世纪的第一个10年,新兴市场经济体的对外融资结构已经发生了戏剧性变化。图4.3表明,新兴市场在外债结构上出现了重大转化,开始明显偏重于对自己更有利、更稳定的资本。以往,这些国家的对外融资主要以债务为主,但现在,外国直接投资已成为主导方式,此外,股权投资的重要性也在逐渐提高。在20世纪80年代中期,债务性融资约占新兴市场国家全部对外融资的85%。2007年,这个比例已经降至40%以下,并在此后几年间基本保持在这一水平。

目前,外国直接投资是新兴市场对外融资中最大的组成部分,比例接近50%。尽管股权融资的份额绝对值较小,但相对于2000年的水平,则有明显增长。综合考虑,2011年,外国直接投资和股权投资在对外融资中的平均份额已增加到60%左右(2011年为笔者进行分析时可获得相关各国数据的最后一年),相比之下,这个比例在2000年只有42%。有关新兴市场的更多数据可参见附录中的表A.1。

图4.3 新兴市场的对外融资逐渐摆脱单纯的债务,转向更安全的融资方式

数据来源:Lane and Milesi-Ferretti (2011); IMF International Financial Statistics。

注释:对外融资中不同融资方式的现有存量——外国直接投资、股权投资和债务融资,体现为各种融资存量占对外融资总额的比例。每一种类型的融资额均为全部新兴市场经济体的汇总金额,并表示为占这些经济体全部对外投资总额的比例。

从这些平均数据中,我们可以发现,各国之间存在着较大差异。以2012年外国直接投资和股权投资占对外融资总额的份额为例,中国和巴西均超过67%,印度为49%,俄罗斯为58%,南非为73%。这些数字与发达经济体的情况形成饶有趣味的对比。对大多数发达经济体而言,外国直接投资和股权投资占对外融资总额比例不超过33%。分析表明,德国、日本、英国和美国等主要发达经济体以银行贷款的形式的“其他投资”是全部融资中最大的一部分。如果包括企业债券和政府债券在内的债券投资,那么,债务融资显然构成了全部对外融资的绝大部分。有关各主要发达经济体和新兴市场的资产负债表基本情况,可参见附录中的表A.2。

对于新兴市场,尽管其资产负债表在2000 —2011年持续膨胀,但融资结构的变化依旧令人瞩目。在此期间,仅外国直接投资占比的变化就占据了融资总额增长的近50%。按平均水平衡量,外国直接投资和股权投资为对外融资总额增长贡献了33%的份额,其他国家数据参见附录中的表A.3。

这些数据揭示出新兴市场对外融资在结构上发生了显著变化。对外国直接投资和股权投资的倾斜与风险分散全球化的趋势相呼应。而且融资结构的变化也强化了新兴市场抵御债务危机和货币危机的能力。这当然不是一个放之四海而皆准的命题,因为东欧地区的新兴市场对外国银行贷款的依赖性已明显高于危机之前。在全球金融危机爆发之前,欧美银行就已经在这些国家形成了主导性力量,为该地区的国内需求膨胀提供了大量资金。金融危机期间,这些银行也承受了巨大压力,并停止放贷,导致东欧地区的新兴市场抵御全球危机的能力明显弱于其他地区。不过,除该地区之外,绝大多数新兴市场的对外融资结构均趋于良性转型。

以往,新兴市场面对的主要风险是对资本流入和对外融资的依赖。但是现在,几乎已经没有几个新兴市场仍旧过度依赖体现为净资本流入的外部投资。即便是巴西和印度这些始终维持经常账户赤字的国家,目前也拥有了庞大的外汇储备存量。当然,例外还是存在的。比如土耳其,不仅维持着巨大的经常账户赤字,而且为赤字提供融资的资金来源也严重依赖波动性较大的股权融资,这让土耳其抵御外部冲击的能力非常脆弱。就总体形势而言,短期外币债务的破坏力已明显减弱。

此外,很多新兴市场采取的弹性汇率机制也在一定程度上抵消了货币危机的影响。发生货币危机的先兆往往是一定时期的货币市场被动失衡,但是在采取弹性汇率机制并由市场决定汇率的情况下,出现这种被动性失衡的概率已大大减小。不过,还是有例外情况发生。中国采取了盯住美元的、有管理的浮动汇率机制。印度则采取了“逆向”干预式的汇率机制——通过干预外汇市场,阻止或扭转当前汇率变动的趋势和走向,以防止本币过度波动,但事先并不设定币值水平和走向等目标。还有部分新兴市场实施了一定程度的货币干预政策,但是在总体上,浮动汇率机制已成为当前主流。

毫无疑问,相比于以往,新兴市场的对外资产负债表要稳健得多。不过,随着他们在全球金融市场中的参与度不断加强,这些国家必然要承受发达经济体宏观经济的溢出效应。比如说,由于新兴市场对外融资头寸在总额上很大,因此,在发达经济体的利率或其他市场要素发生变化时,这些新兴市场经济体必然要经历资本流动的震荡。即便资本流动接受国的经济形势未发生变化,发达经济体的投资者对投资组合的调整依旧会让他们的资本流入或流出发生较大变化。

尽管金融开放带来的这些传统风险因素并未完全消失,但是相对于新兴市场的国内风险,它们的影响力已经大不如前。

当前,对于新兴市场经济体,对金融开放最大的顾虑就是它会增加国内风险。例如,当国外资本流入一个金融市场尚不成熟而且管制较为薄弱的国家,那么,这些资本就有可能没有用于生产性的长期投资。此时,这些资本极有可能进入资产市场,尤其是股票市场或不动产市场,从而催生资产泡沫。这些泡沫最终大多会酿成危机。很多研究都指出,国内信贷快速膨胀并最终引发近期的金融危机,已成为导致某些新兴市场进一步恶化的罪魁祸首,尤其是一些东欧国家。

如果金融市场的发展不能与本国的外向型企业的增长保持同步,同样会给新兴市场带来风险。由于对外融资的成本远低于国内的融资成本,国内企业有足够的动力去获得以外币计价的借款,并对外币升值进行保值对冲,甚至将赌注下在本币升值。

例如,2007年印度公司都在迫不及待地举借以外币计价的债务,因为他们的赌注使得印度卢比必然升值。如果卢比确实升值,那么,这些印度公司就可以用较少的卢比偿还外国债务。通常情况下,可以通过货币衍生品市场完成这种货币对冲交易。

印度中央银行对建立货币衍生品市场采取谨慎态度,担心这种市场不仅不能满足企业为出口收入或进口支持创汇保值的需求,反而会成为催生投机活动的藏污纳垢之地。于是,调整融资结构就成为企业在海外筹集资金时规避货币风险的主要手段。

此外,资本流动具有辐射效应,由于很多新兴市场的社会保障体制还很陈旧,因此,在维护社会稳定方面,资本流动带来的附带影响也是他们担心的问题之一。出于很多原因,较为开放的经济体往往具有更大的平等性。

第一,在经济开放初期阶段,资本账户显然更有利于社会富裕人群和精英阶层。在对国外资本依旧实行限制的情况下,一些具有良好政治关系的大公司获得海外融资的优先权,因此,相对于那些只能依赖无效的国内融资机构的小规模企业,这些大公司就可以发展得更快,进而在规模上变得更大。这种裙带资本主义在引发亚洲金融危机的过程中扮演了重要角色。大型制造型企业往往属于资本密集型企业,他们所能提供的就业数量相对少于小企业,这就进一步蚕食了金融开放所带来的固有优势。

第二,国外资本在涌入股票市场之后,必然会提高股票市场的总体估值水平。那些持有较多股票投资的富裕家庭往往成为最大受益者。

第三,开放资本账户还会在投资多元化和风险分散方面造成新的不平等。富裕家庭更有可能通过其国际化投资实现风险分散。即便是在那些已开放资本账户的国家,贫困家庭依旧要面对这个问题,因为他们缺少适合自己的国外投资市场载体,譬如共同基金。

第四,相对贫困的家庭缺乏进行国外投资的机会,因此,在国内银行实行低存款利率政策时,他们就只能无奈地承受这种政策带来的大部分成本。比如说,中国已经放松了对资本流出的控制,允许家庭汇出货币用于国外投资。富裕家庭往往可以借助各种国外关系或资源,通过更多正式和非正式渠道,帮助他们将资金相对较为便利地转移到国外。但贫困家庭根本就没有这样的机会或渠道,因此,对他们来说,到国外投资绝非一件轻而易举的事情。

在这种情况下,他们所能利用的投资机会,要么是不太稳定的海外股市,要么就是安全性很高的银行储蓄。对于后者,政府规定了存款利率上限,因此,在过去10年中的大部分时间里,按通胀率调整后的实际利率很低,甚至是负利率。

通过第3章和第4章的分析,我们可以得出两个重要观点。

首先,自2000年以来,资本由新兴市场(尤其是中国)向发达经济体(主要是美国)的逆流成为基本特征。尽管这种资本逆流削弱了全球金融危机的余波,但并没有逆转它的基本走势。私人资本依旧维持由发达经济体向新兴市场的顺流,却被更大规模的官方资本逆流所淹没,从而形成了净资本流动的逆向特征。

其次,新兴市场经济体正在不断融入全球金融市场的一体化进程。外国资本在流量和存量上都非常可观,因此,他们所承受的对外风险也正在与日俱增。在这个过程中,有利的一面在于,新兴市场的外部融资结构开始从高风险债务转向相对稳定的资本形态,尤其是外国直接投资。即便是相对温和的资本流动也会加剧国内风险,譬如通货膨胀、资产泡沫和社会不稳定等现象。因此,尽管他们在夯实对外资产负债表方面取得了巨大进步,新兴市场依旧要面对国际资本流动带来的各种风波和震荡。

实际上,这两个观点是相辅相成的。在过去的20年里,新兴市场经济体屡遭金融危机侵害,在这些国家政治家和官僚阶层的头脑里,危机造成的伤痕和痛苦依旧历历在目。我们将在第5章里看到,这些经济体对安全性的诉求,正在引导这些经济体改造其全球资本流动的结构,但遗憾的是,他们的努力反倒让这个世界变得更加风雨飘摇。

(1) Pecking Order,美国经济学家梅耶提出的优先融资理论。在对外融资时,首先考虑外国直接投资,其次是股权融资,最后才是债务融资。